こんにちは、霧島もとみです。

このブログを書いている目的の一つに「心を解き放つヒント」を探して発信することがあります。

その思いを前田裕二さんの著書「メモの魔力」の巻末付録に人生の軸として寄せました。

Amazonで注文していたメモの魔力、午前中に届いてた!

早速開けると235ページに自分の人生の軸が!しかもまさかの角!🤣

読む前から嬉しすぎてテンション上がり過ぎ。前田裕二さんからのクリスマスプレゼント、頭をクリアにしてじっくり読み込もう。 pic.twitter.com/txK8vQlsdd

— 霧島もとみ (@motomikirishima) December 24, 2018

そこにはこう書いています。

「共同幻想から自由になる生き方を発信する」

この軸は今も持ち続けていますが、具体的な発信はまだできてないんですよね。

それはブログ自体がまだ書き慣れてないとか、

漠然とした思考に軸を通して整理できていないとか、

知識が不十分だとかまあ理由を言い出せばキリがなく、

そもそも専門家でも何でもない僕が

「共同幻想から自由になろうよーー☆」

とか言い出したってただのデンジャラス君でしかない訳です。それは十分にわきまえたうえで、過去の苦しんだ自分のヒントになるようなことを届けていきたいと思っておりますが…。

しかし共同幻想という言葉を使う以上は読んどかないと駄目かな…と考えていたのが吉本隆明「共同幻想論」です。

非常に読みづらく難解な本でした。

著者の主張が分かったような、分からなかったような不思議な体験をすることができましたので、自分なりの共同幻想論体験記としてまとめておきます。

「共同幻想論」とは?

1968年に発行された吉本隆明の著作で、全共闘世代に熱狂して読まれ、強い影響を与えた思想書だそうです。

なんと約50年前の本…!!

国家の成立を幻想領域の観点から描いた国家論が書かれています。

僕がこの本を知ったのは見城徹「たった一人の熱狂」を読んでいたときの事で、次の一節が書かれていました。

吉本隆明は『共同幻想論』の中で「対幻想だけが共同幻想を突破できる」と言っている。あなたのためなら罪を犯しても構わない。共同体の倫理や道徳、法律を突破してでも、二人だけの性愛を貫きたい。性愛という幻想は、共同体が定めた善悪の基準をジャンプして飛び越えることができる。

(見城徹「たった一人の熱狂」)

この「対幻想だけが共同幻想を突破できる」という言葉が喉に刺さった骨のように引っかかり、

・対幻想とは何なのか?

・男女の恋でしか突破できないのか?

・共同幻想論にはどのようなことが書かれているのか?

そんな疑問が重たく残りました。

すぐに共同幻想論を購入して読もうとはしたのですが、文章の難解さ、言葉の分からなさに「アオッ!!」と跳ね返されてしまっていました。

共同幻想論の「共同幻想」とは?

以下は僕の理解に基づく体験記としてのメモです。

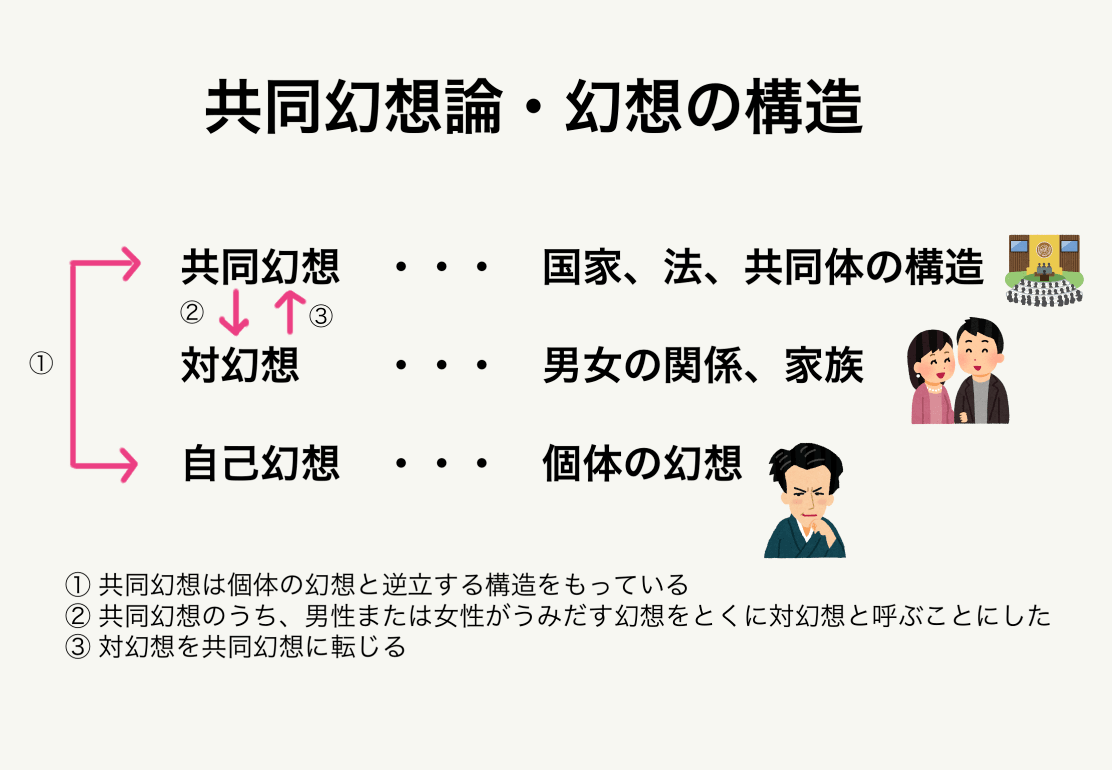

共同幻想論では、幻想領域を3つに分類しています。

・共同幻想…国家、法、共同体の構造

・対幻想…家族、男女の関係

・自己幻想…個体の幻想

また、3つの幻想には関係性があるとしています。

・共同幻想は個体の幻想と逆立する

・対幻想は共同幻想のうち「男性または女性がうみだす幻想」を呼んだものである

・対幻想から共同幻想に転じる場合がある

図にするとこんな感じですね。

ということなんですが、ここで僕の理解は限界を超えました。

対幻想って結局どういう事なの??

が腑に落ちなかったのです。

共同幻想の一部であるような書き方をされていながら、一方では共同幻想が成立する過程で存在しているような書き方もされていて、

卵が先?ヒナが先?

などと大混乱に陥りました。

とにかくこの対幻想という言葉が難しい。男女の関係という簡単なものではなく、兄弟や家族とかも対幻想として論じられているし…

共同幻想=国家、共同利害をもつ共同体という概念はよく分かるんですけどね。

結局最後まで、本書だけでは対幻想を理解できませんでした。

見城徹さんの「対幻想だけが共同幻想を突破できる」という境地には至らず、ムムム…と一人唸るしかありませんでした。

自分なりの共同幻想論の理解

意味は完全に掴めないまでも、構造論としての共同幻想論は「こういうものだな」という理解はしたつもりです。

僕はここに「サピエンス全史」で読んだ「虚構について語る能力」を掛け算することで、自分なりの理解を見出すことにしました。

歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは著書「サピエンス全史」の中で、ホモ・サピエンス史上の大きな革命の一つに認知革命を挙げています。

認知革命とは「虚構について語る能力」を突然変異的に獲得したことであり、他の動物にはないホモ・サピエンス特有の能力だとしています。

共同幻想は幻想という言葉のとおり、実在しないものです。共同幻想も対幻想も、個人幻想も全て実在はしていません。

しかしホモ・サピエンスである我々はその幻想を「虚構について語る能力」により、実在するものとして感覚的に取り扱うことが出来るのです。

だとすると?

共同幻想論にある幻想の構造論は、

つまりは自己の虚構について語る能力の発現の方法の形式で、その傾向を見ると3つに分類されるよという話なのかなと僕は考えました。

・共同幻想…自分が共同体の一員であるための虚構

・対幻想…自分が何かと「対」であるという虚構

・自己幻想…他者と関係なく持つ虚構

こう考えると、僕が対幻想を理解できない理由が見えた気がしてきました。

なぜかは分かりませんが、僕は家族にしろ兄弟にしろ「自分と他者が対である」という感覚が薄いからです。

自分に感覚がないものを理解することは難しいですからね。

だからか人間関係も比較的薄弱で、仲良くはなれるのですが、そこから踏み込んで深い付き合いをするということは少なかったです。

28年間非モテで童貞だったのも…いやいや、それは置いといて。

つまり3つの幻想の構造と、それを生み出す虚構の能力が人間にあると仮定すれば、様々な人間の行動を理解する助けになるんじゃないかなという考えに至りました。

そのうえで必要に応じて虚構である幻想から離れたり、虚構であることを承知で幻想の力を使ったりすることが大事なのだろうな、という気付きがありました。

幻想の構造を踏まえて、どう自由になるか。

これを考えればいいのだなという気付きです。

共同幻想論はあくまで「幻想論」ですから、それをどう使うかは読者に委ねられています。

なんか分かったような、分からないような不思議な感覚ですが、これが僕の共同幻想論の読書体験でした。

まとめ

吉本隆明「共同幻想論」の僕の読書体験を最後にまとめておきます。

・共同幻想論は、一つの構造論

・共同幻想という言葉に深みを持つきっかけになる

・構造を踏まえて、自分がどうアプローチするかが大事